音楽の基礎について

※前提として:この記事は知り合いに見てもらいながら説明するために書いた記事です。

音楽とは

音楽をやっていく上で必用な三要素

・メロディー(旋律)

・ハーモニー(和音)

・リズム(拍子)

それに合わせていろんな譜面があります。

管楽器などはメロディーの譜面

ドラムはリズムの譜面

鍵盤楽器はメロディーやハーモニーの総合的な譜面

管楽器はメロディーなのでハーモニーやリズムはいらんやん!

と、思うかもしれないけど、いずれも必用な要素です。

リズムはドラムのようなリズムもあるけど、メロディーにもリズムはあります。

また、単音しか出せないからハーモニーはいらんやん、と思いますが

メロディーはハーモニーに合うように作られているし、理解するとアドリブができるようにもなってきます。

楽譜について

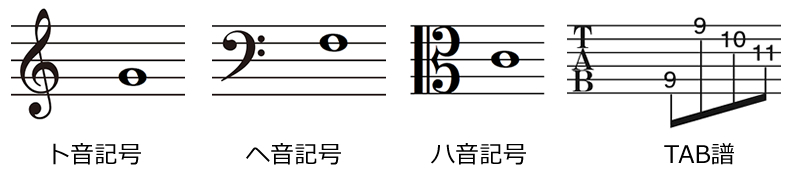

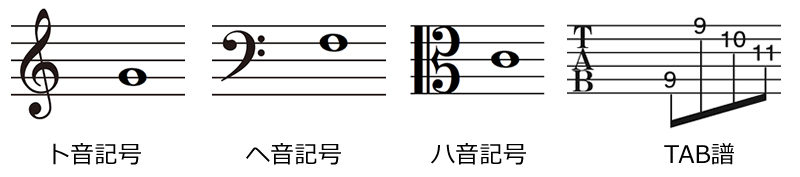

みんなが普段見るようなト音記号、低音楽器やピアノされてる方はへ音記号も目にしてるかと思います。

他にバイオリンなどはハ音記号、ギターなどはTAB譜、と言った専門の記号もあります。

音階(スケール)

「音階(スケール)」とは簡単に言うと 音の階段 です。

ドレミファソラシド、これは一番有名な12音音階。

他にも国やジャンルなどによっては様々な音階があります。

例):五音音階(ペンタトニックスケール)、琉球音階

今回は一番有名な12音音階で説明していきます。

音階の呼び方

日本人の多くの人が使ってる「ドレミファソラシド」。

これは実は日本の呼び方では無く、イタリア語です。

Do Re Mi Fa So La Si Do

国によって呼び方は異なりますが、今回音楽をやっていく上で必要な呼び方は以下の通りです。

イギリスとドイツは特にややこしいですね。

深く説明はしてられないので、なぜイタリア語以外の3つの音階の読み方を覚えておく必要があるか。

日本:ハ長調、ニ短調、などその曲の音の高さを決める時やト音記号など記号の読み方でよく使います。

イギリス:コード名などでよく使います。(G、Cm、F#7など)

ドイツ:管楽器は移調楽器が多いため、その楽器がどの音階の楽器か表現する時に使います。(アルトサックスならEs管、クラリネットならB管、など)

ト音記号

楽譜を読む上でいちばん目にするのがこの ト音記号 です。

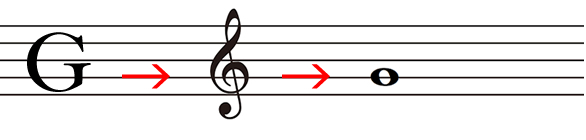

ト音記号の形はもともと G というアルファベットが原型と言われてます。

記号の中心の渦の部分が「ト(ソ・G)」の音になります。

ト音記号は「ド」の音が中心かと思われがちですが、この「ソ」の音を中心に見ていくと譜読みしやすくなります。

ただ「ソ」から上に数えたり下に数えたりするのは面倒で時間がかかります。

そこで譜読みしていくポイントの説明です。

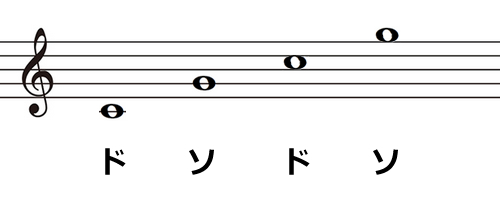

初心者は「ソ」と「ド」の位置を覚えよ!

という事で難しい譜読みも全部の音を覚えるのでは無く「ソ」と「ド」の2音を抑えておくのがポイントです。

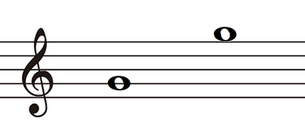

ト音記号の渦の中心に当たる「ソ」の音は先ほど説明しました。

下の譜面を見てください。

五線譜の一番上の線(第五線)の上に音符が乗っかってます。

実はこれも「ソ」の音で、1つ目の「ソ」よりも1オクターブ高い「ソ」の音です。

一番上の線の上に乗っかってるので覚えやすいですよね。

次に覚えるのが「ド」の音です。

1つ目の「ド」は言わなくてもわかるかと思います。

2つ目の音も同じ「ド」で1オクターブ高い音となります。

これを先ほどの「ソ」の音符と合わせると…

この「ソ」と「ド」の音を覚えておきましょう。

あとはその位置関係から他の音も比較的わかりやすくなるかと思います。

あとはひたすら譜面を読んで慣れる事です。

他に譜読みをするコツは…

・譜面を読みながら「ドレミ」で歌う

・鍵盤楽器を触る(ドレミの音の位置がわかりやすい)

・自分で楽譜を書く

という感じですが、あとは個人差があるので覚えやすい方法で覚えていきましょう。

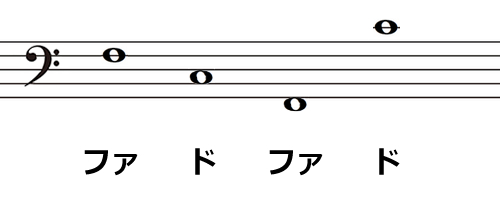

ヘ音記号の譜読みについて

ト音記号が読めるようになればへ音記号も実はそんなに難しくはありません。

ト音記号が「G」が原型となるとへ音記号は「F」が原型と言われてます。

まぁ、なんとなくわかるかと思います。

同じように記号の中心の渦の部分が「ヘ(ファ・F)」の音になります。

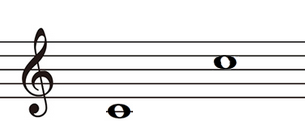

今度は「ド」の音の位置関係と合わせて見てみましょう。

五線譜の一番下の線(第一線)の下にぶら下がってる音符が、基準となる「ファ」より1オクターブ低い「ファ」の音となります。

「ファ」と「ファ」のほぼ中心にある音が「ド」の音です。

最後に1オクターブ高い「ド」がだいぶ上の方にあります。

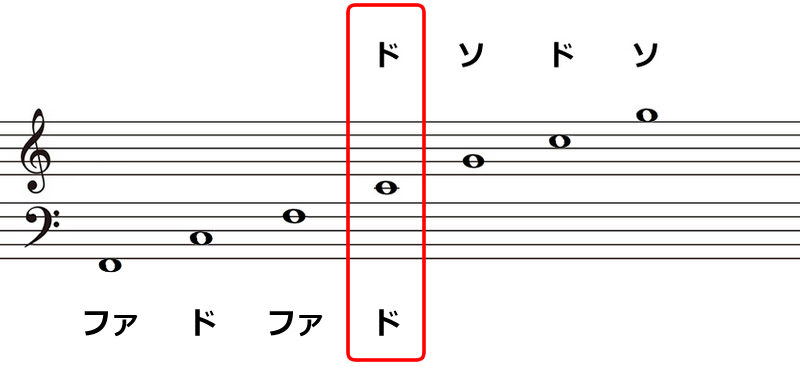

察しのいい人はここでもう気づいたと思います。

ここれ先ほどのト音記号の譜面と合わせてみましょう。

なんという事でしょう、「ド」位置がト音記号とヘ音記号でつながってます。

ハイ、これは全く 同じ音 です。

ト音記号とヘ音記号の関係は「ド」のところに鏡を置いて反転させた感じです。

ピアノなどト音記号やヘ音記号が一緒になってる場合などはこの「ド」の音を中心に見ると譜読みしやすくなります。

音符と休符

譜読みする上でもう一つ重要なのがその音符の長さがどれぐらいなのか。

また、音を鳴らしていない間はどういった表記になるのか、という事です。

これは冒頭に説明した音楽の三大要素の一つである「リズム」でもあります。

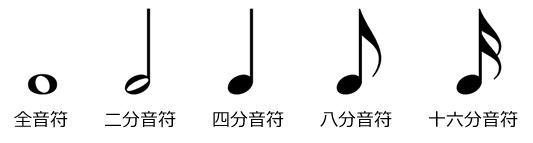

音符について

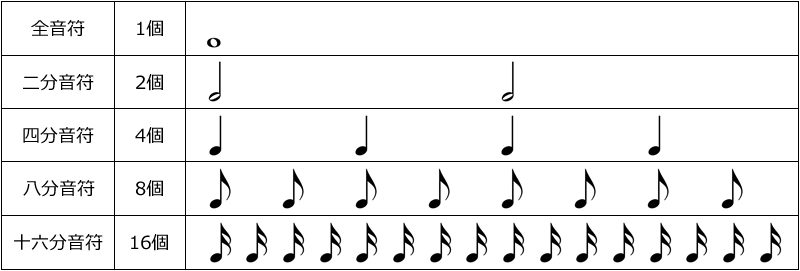

楽譜を見てるといろんな種類の音符が出てきます。

これらが、4/4拍子で1小節間に何個音符が横に並べられるか、というお話です。

ここで疑問に思った事があるでしょうか。

八分音符と十六分音符にはヒゲのような物が右側についてます。

これは「はた」と呼ばれて、この数によって八分、十六分、三十二分…と音符が細かくなります。

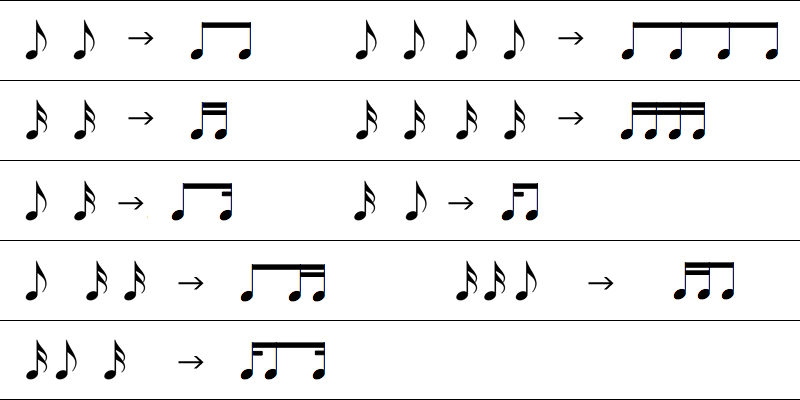

あと、八分音符以降は音符同士を「はた」で繋げる事が可能です。

いろんなパターンがあるけど、コツさえ掴めば難しくありません。

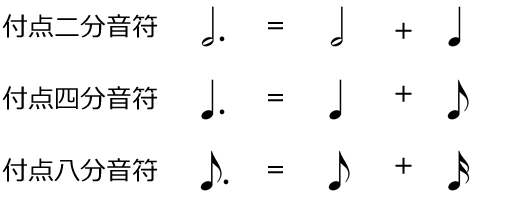

時々、音符の右側に黒い点がついてる音符が出てきます。

これは付点音符と言い、長さが1.5倍になると覚えましょう。

三連符

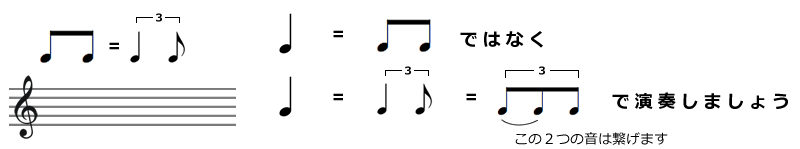

譜面を見てると時々、こういった音符の上に範囲を指定して「3」という数字が書かれていることがあります。

通常、四分音符に対して八分音符2つ、八分音符に対して十六分音符2つ、となりますがたまに3回音を鳴らす時に3という数字を音符の上に書かれてます。

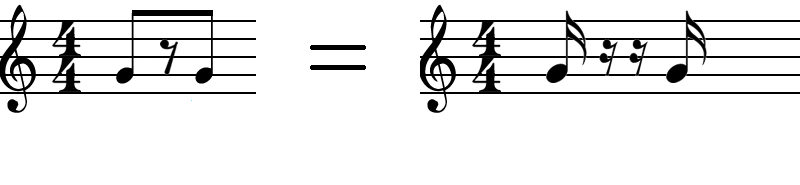

さて、楽譜の一番最初のト音記号の上にこんな表記がされてる事があります。

これは八分音符2つの組み合わせの場合、1拍の中で四分音符と八分音符の組み合わせで曲中ずっと演奏しなさい、という意味です。

全ての音符で毎回3という数字を書かれていると複雑になる上、読みづらくなりますからね。

これはよくJazzなどスイング系の曲で表現される事が多いです。

休符について

音符と対して「休符」も形は違えど、ほぼ同じです。

「・」が付いたら1.5倍になるし、また3という数字が書いてあったら同じように三連での休符となります。

ときどき、音符の中に休符が混じってる場合があります。

この辺りも1拍の中にどういった休符が入っていて、音符が何個あるかでわかります。

拍子について

次に音符を読む上で大事なお話。

その曲が何拍子であるか、という事。

多くが4/4拍子だけど、その他にも3/4拍子、6/8拍子などがよくあります。

変拍子だと7/8拍子とか、5/4拍子などもありますね。

さてこれが何を意味するかという部分に触れていきます。

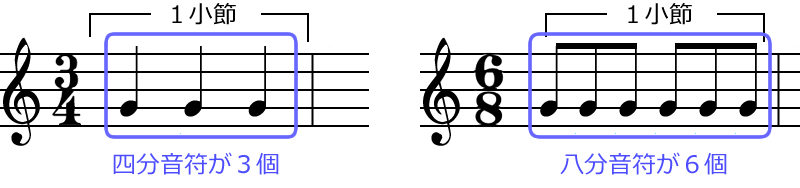

譜面は「小節」という幅ごとに縦線で区切られています。

その「小節」内に基本となる音符が何個入るか、という意味です。

多くが4/4拍子で、1小節内に四分音符が4個入るという事になります。

3/4拍子は1小節に四分音符が3つ、また6/8とかになると八分音符が1小節に6個入る事となります。

譜面の最初に拍子が書いてあるので必ず確認しましょう。

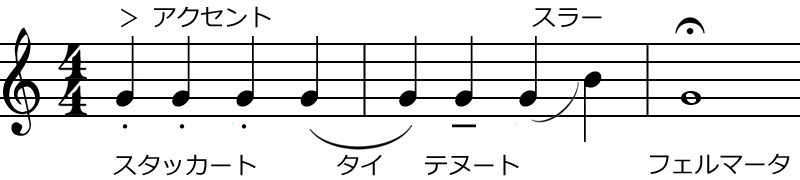

表現記号

音符の読み方はこれでだいたいはわかるかと思います。

ただ、譜面は音符以外にも様々な記号などが使われてます。

| タイ |  |

同じ音を繋げます |

|---|---|---|

| スラー | 次の音に滑らかに繋げます | |

| スタッカート | 跳ねるように短く弾く | |

| テヌート | 次の音までいっぱいいっぱい伸ばす | |

| アクセント | 強く弾く | |

| フェルマータ | 任意の長さまで音を伸ばす |

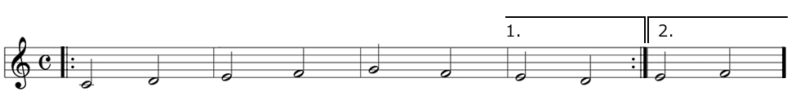

リピート記号

譜面を見てると音符や記号以外に五線譜の途中や端っこにも縦線などの記号があります。

その記号の種類について説明していきます。

同じフレーズを繰り返したりする時に全てそのまま音符として記載されてるのは親切ではありますが、その分見た目がごちゃごちゃしたり、譜面そのものが長くなったりします。

そういった事を効率よく譜面化させるために「リピート記号」というのがあると便利です。

ただ、慣れないと譜面見てる最中で次どこ見ていいかわからなくなって迷子になる事があるので注意。

例えば、4小節のメロディーを繰り返す時

長いですね、すごく長くなりました。

これを少しでも短縮したい…という時にリピート記号

を使います。

両端の太い線と細い線、そして真ん中に2つの「・」がついた中はもう1回弾いてね、という意味になります。

さて、繰り返しはこれでスッキリしましたが、繰り返した時に最後の音だけ違う音にしたいんだよな~という事があります。

そのために長い譜面にするのもアレだし、かと言ってリピート記号だと全部同じ音符を弾かないといけないし…

という時は譜面の該当箇所の上に数字で範囲を指定して誘導する方法があります。

ド レ ミ ファ ソ ファ ミ レ | ド レ ミ ファ ソ ファ ミ ファ

と弾きます。

他にも楽譜全体を見るといろんなリピート記号があります。

| ダルセーニョ |  |

まで戻る まで戻る |

|---|---|---|

| ダカーポ |  |

曲の一番最初まで戻る。D(出直して)C(来い) |

| コーダ |  |

へ移動 へ移動 |

| フィーネ |  |

楽譜の途中であってもこれが出てきたら強制終了 |

他にもいろいろあるけど、よく使われるのがこの辺りです。

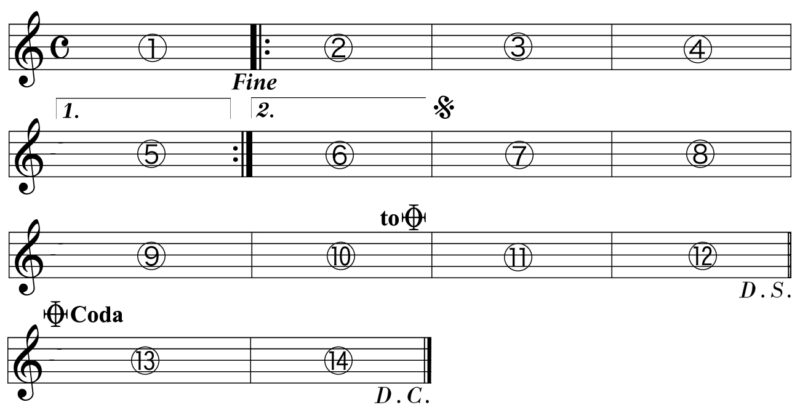

さて、問題です。

次の譜面はどのような順序で進んでいくでしょうか?

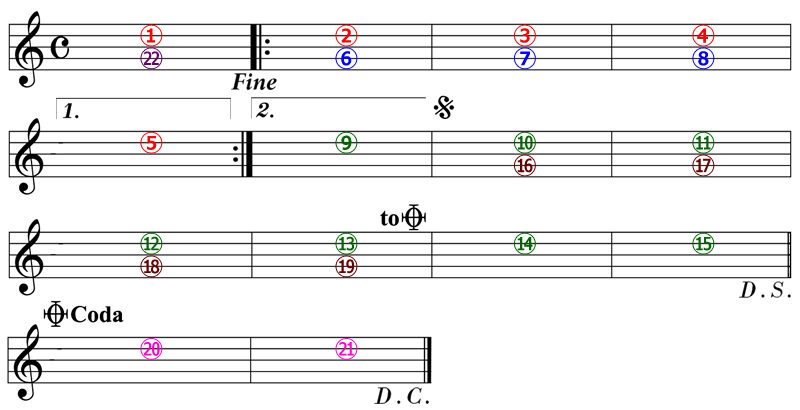

正解は…

さて、ここで疑問を持った人がいるかと思います。

と

と  どっちが先なの?

どっちが先なの?

また、 と

と  の違いは?

の違いは?

という問題。

は「繰り返して演奏」

は「繰り返して演奏」

は一定の場所から再演奏

は一定の場所から再演奏

は最終楽章へ

は最終楽章へ

と、それぞれ一応意味合いは違います。

優先順位としては…

>

>  >

>

かと思いますがけっこう譜面というのはいい加減なところもあるので曲を聴きながら譜面の構成を確認しましょう。

ト音記号の下のドとヘ音記号の上の(?)どが同じ音と書いてありますが、これはピアノの話でしょうか?

もしそうだとすると、男性のバスの人が歌う楽譜は五線譜の上の方にばかり音符を書くことになりませんか?

コメントありがとうございます。

冒頭で「この記事は知り合いに見てもらいながら説明するために書いた記事です。」と書いたように一般的な音楽理論として説明するために書いた記事です。

初心者に説明するには最も適しているピアノの話としての内容です、誤解があれば申し訳ありません。

特定のパートや楽器を前提となるとそれぞれに対しての説明をしていかないとならないので、難しいですね…