キャンプ道具について ~テント、寝具~

キャンプ道具について

メーカーなどについてはそんなに拘らず、安くてコンパクトな物を使うようにしてます。

それよりも、キャンプしてみたいという人が参考になるようにこんなのがあれば便利だよ、という感じで独断と偏見で持ってるキャンプ道具を紹介していきますね。

キャンプと言えばまずテント

テントが無くても夏とかであればいいけど、夏は虫も寄ってくるし、雨降ってきた時にテント内で凌げるし、プライベートな空間も欲しいのでやはりテントはキャンプに必須。

逆にテントさえあれば何とかなる。

しかし、テントと言ってもいろんなテントがあるよね。

基本的にバイクでのツーリングキャンプなのでファミリー用や大型テントについては割愛。

今回はわたくしが持ってるドーム型テントとワンポール型テントについて紹介します。

ドーム型テント

多くの人はテントと言われてイメージする、ドーム型がメイン。

わたくしが持ってるのはその中でも前室が広いタイプ。

外観は大きく、中も広そうに見える(見えるだけ

フライシートを開封した状態。

下に敷いてる青いシートはホムセンなどで売ってる普通のブルーシート。

見たらわかるように、このテントは外観は大きいけどインナーは1人用なので狭いが、寝るだけならこれで十分。

インナーも広めの空間が欲しければ、2~3人用のテントにすればいいよ。

ただ、その分収納したときのサイズも大きくなるので要注意。

このテントは荷物は前後の前室に置けるのでさほど問題はない。

そして、前室を閉じた状態でのインナーの中からの眺め。

このように、フライシートを閉じても椅子とテーブルが置ける程度の広さはあるので雨降った時とか、風が強い時などはこの中で過ごせる。

逆側も同じ広さの前室があるので、そちらにヘルメットとかツーリングバッグなど置くスペースがある。

あと、調理したり火を取り扱う際は一酸化炭素中毒にならないように気を付けましょう。

そして前室が2つある分、フライシートが大きいのでさすがに収納時のサイズは大きいです。

あと、けっこう重い(約4.8Kg)

しかし、インナーもフライシートもしっかりポールで支えられてるので強風の時でもそこそこ安心できます。

ワンポール型テント

さて、もう1つのタイプとしてワンポール型のテントについて。

これはフライシートの隅にペグを打って、中心にポールを1本立てるだけの簡素なモノ。

スナフキンのテントと言えばイメージしやすいかもね(ぜんぜん違うけど

これはつい最近導入したテントで買ったのは白色。

標準でメッシュインナーが付いてるので、風通しもよく夏は快適そう(2月撮影)

インナーもついてるけど、インナー無しでフライシートのみで使うことも可能。

タープっぽいね、むしろタープより設営は簡単。

こんな感じで片方だけ閉じるとより自分だけの空間ができるので居心地が良いです。

収納時はかなりコンパクト、左からインナー、ポール、フライシート。

さっきのドーム型テントと比べると高さが半分!

夏でインナーを持っていかなければさらに半分になるので良い良い。

ワンポールテントを導入した時の記事があるのでぜひご参考くださいな。

ワンポールテントのデメリットは寒さに厳しいのと、風に弱いところかな。

夜の快適さを決定づけるシュラフ

夜が涼しくなる春と秋、あとは冬は無いと凍死してしまうぐらい重要な道具。

夏用シュラフと冬用シュラフと用意しておくのがいいよね。

まぁ、冬キャンプなんてしないという人は3シーズン用が1つあれば十分だけど。

という事でここではシュラフのタイプと冬用のシュラフについて。

シュラフには大きく「封筒型」と「マミー型」があります。

まず、封筒型は長方形で封筒のように入るシュラフです。

中身が綿になっているので毛布のような肌触りが気持ちいい。

あとはシュラフの中で寝返りがうちやすく、足元も広いのでゆったりと寝られるのが特徴。

ただし、その分収納したときはかなりの大きさになります(後述)

次はマミー型シュラフですが、名前の通りミイラのような形で頭から足元になるにつれて細くなってます。

2016年の12月に京都の笠置キャンプ場でキャンパー達と忘年会した時は寒波が来た影響で夜マイナス5度まで下がったけど、持っているシュラフがマイナス15度まで対応してるからそんなに寒く感じる事もなく快適に寝られた。

冬キャンプをするのが実は今季が初めてなのでいろんな方に相談した結果、NANGA 600DX を買いました。

もし、それでも厳しい場合はカイロを足元と首元に入れておくだけでかなり温かくなる。

公式のマイナス15度まで耐えられるという言葉を信じても実際は無理だと思うので、だいたい記載されている限界気温のプラス10度ぐらいを考えておけばいいかと。

夏用は暑くて使わないパターンもあると思うし正直なんでもよい。

ちなみにKenが持ってる3シーズン用のシュラフは BUNDOK BDK-53。

マミー型シュラフのデメリットは圧迫感がある事かな。

さて、収納時のサイズはかなり大きめです。

左から封筒型シュラフ、NANGAの冬用シュラフ、BUNDOKの3シーズン用シュラフ。

けっこう積載スペースを取るので収納時の大きさも選定する上での重要なポイントとなります。

快眠できるかはマットの選択が勝負

寝る時は下に何かしら敷くのが普通です。

何もないと地面が硬かったり、小石などがあると痛くて寝られません。

また夜涼しくなると地面からの冷気を受けるので寒くて寝られない事もあります。

そういった事を避けるためにもマットを敷きましょう。

旅、キャンプで一番最初に思い浮かぶのが銀マット。

安くて軽くてそこそこ断熱性もあるから手軽に導入できるよね。

しかもこれをバイクに積んでるだけで物凄く旅人感が出てかっこよく見える謎。

銀マットは安くて軽い(もちろんいい値段するやつもあるけど)、そこそこ断熱性があるというメリット。

デメリットは薄くて安いやつだとクッション性が弱く肩や腰が痛くなる事がある。

次にエアマットで空気を入れるタイプ。

空気を入れるので身体がマットの沈み具合にフィットするので身体も痛くならず、かなり快適に寝られます。

空気を抜けば圧縮できるので銀マットを丸めた時と同じぐらいなので超お勧め。

ただ、空気を入れるのと抜くのはけっこう面倒で時間がかかるのが難点。

あとは、エアーなので傷がついたりしてちょっとでも穴が開くと空気が抜けて残念なことになります。

さて、最後に先日導入したばかりのコット。

これは担架をイメージしてもらうとベスト。

エアマットとはまた違う快適さがあり組み立ても簡単(物によっては組み立てが面倒なやつもあるけど)。

デメリットは冬場はコット下の空間に冷気が入り込むので冬用のシュラフでも気温によってはかなり寒い。

導入した時の記事があるのでぜひご参考くださいな。

2月に笠置で氷点下4度の中コット使用したら、コットと地面の空間に冷気が溜まって寒すぎて寝られなかった。

シュラフにカイロたくさん入れて何とか寝られたけど、それでも厳しかった。

そこで、3月に琵琶湖最北端にある海津大崎キャンプ場で気温2度の中、コットの上にエアマットを敷いて寝ると快適に寝られた。

気温差が違うので一概には言えないけど、やはりコットは夏向きかな。

枕について

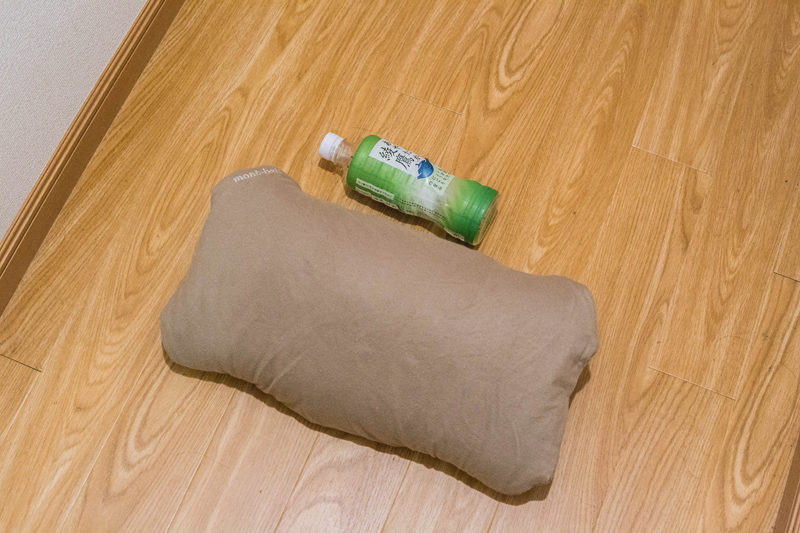

最後に、枕ですがキャンプ用の空気で膨らませて使う枕があります。

最近はいろんな形の枕が出てるので自分にあった枕を探すといいよ。

枕が無い場合は、500mlのペットボトルにタオル巻いたり、タオルとかを重ねるだけでも十分寝られるからね。

わたくしは空気で膨らませる枕を利用しています。

付属バーを付けて利用します。

一応枕カバーも付いてるけど、最近肌触りが良い枕カバーも買いました。

ロゴスがモンベルに支配されてしまった形ですが、まぁ新しいPANDAテントにベージュの枕カバーの色も合うのでちょうどいいんですよ。

この枕と枕カバーは収納すると物凄くコンパクト!

これならシートバッグやサイドバッグのわずかな隙間に入れられるよ。

まとめ

テント、シュラフ、枕、マット類はけっきょくは自分が寝る時なのでキャンプする季節や気温、身体にあったものを選ぶのが良いという事ですね。

ただ、アウトドアショップに行っても、シュラフとか枕は試させてもらえるところはたぶん無いので難しいかもしれないけどね…